Inquietud del rosal

La estela de un verano, o el encuentro entre Ibarbourou, Mistral y Storni

Por Gabriela Borrelli Azara / Martes 25 de marzo de 2025

Detalle de «El cuentito», de Petrona Viera. Museo Nacional de Artes Visuales.

El 27 de enero de 1938 se encontraron Juana de Ibarbourou, Gabriela Mistral y Alfonsina Storni en Montevideo, en lo que fue una cumbre ligada a afinidades que ya existían: «Ellas mismas tejieron esos lazos: cartas, colaboraciones, invitaciones, artículos, saludos, todas esas formas que también toma lo literario para perdurar. Adulaciones más o menos genuinas, intercambio de pareceres, y un referente común: Delmira Agustini».

«No. El hermoso verano no ha terminado aún», dice un verso de la poeta santafesina Estela Figueroa. Es marzo, pero marzo trae el recuerdo del verano, nos queda, como insiste el poema, un mes para estarnos en los patios, y que el recuerdo arme la conversación. Que la charla se haga de recuerdos no vividos por una, anécdotas del pasado histórico. Un recuerdo me lleva a Montevideo, a un verano que no viví sino por la cantidad de reseñas y testimonios que fui recogiendo, en otros veranos, en biografías y artículos: la estela de esa reunión que me persigue todos los eneros.

Las tres poetas más importantes de principio del siglo XX en Latinoamérica se reunieron un 27 de enero para un evento poético juntas. Así de grandilocuente suena y así lo fue. Rastreo en las biografías de las tres, busco la forma en que ese encuentro se dio. Retengo más los chismes que los datos, y las imagino. Sobre todo las imagino. A inicios de este verano que, aún, estamos viviendo, en una biblioteca popular de la provincia de Buenos Aires, me regalaron tres pequeños libros con las tres conferencias que las poetas Gabriela Mistral, Alfonsina Storni y Juana de Ibarbourou compartieron esa tarde de verano de 1938. Son ediciones artesanales con la reconstrucción de los discursos a partir de textos y grabaciones. Ediciones limitadas acompañadas con un programa de mano vintage. Allí están todas juntas esas palabras que he ido encontrando de a retazos. Las tres conferencias que, dice la historia oficial, dictaron las poetas invitadas por el Ministerio de Educación uruguayo. Aunque esto es estrictamente cierto, oculta el itinerario de cómo se gestó el encuentro. La tan mentada cumbre fue prácticamente inesperada, tan histórica después como improvisada al principio. Sin proponérselo, este acontecimiento se convirtió en una estrella titilante en el cielo de la poesía latinoamericana. A lo largo de 1938 las uruguayas fueron por primera vez a las urnas, Alfonsina Storni murió y Gabriela Mistral publicó su famoso libro Tala. Antes que todo eso, enero. Ese enero inolvidable en Montevideo. Lo que no estaba planeado pero sí preparado. ¿Cuál es la diferencia? Existe una idea sobre la poesía escrita por mujeres a principio de siglo XX que habla de la aparición inesperada de ciertas poéticas. Podría pensarse toda la poesía como aquello que irrumpe inesperadamente, como aquello que no fue pensado de una forma y tomó otro camino. A la poesía como acontecimiento no se la busca en forma directa sino que se camina constante e insistentemente hacia ella, siempre buscándola, sin precisiones sobre dónde encontrarla. Así como quizás surge el poema, surgió también el encuentro que me sigue pareciendo maravilloso porque reúne algunas otras obsesiones, recurrencias, insistencias que me habitan, tal vez con más fuerza en verano.

Primero, está la reunión de las tres voces poéticas más importantes del Cono Sur de la primera mitad del siglo XX. Ese trazo, para nada invisible, que une Chile, Argentina y Uruguay en tres voces. Como dice Storni: «si pudiera ensanchar nuestras seis manos unidas en un círculo que partiendo del Atlántico ensartara la cordillera y enfilara la Pampa, lo haría». Emociona, hoy, ochenta y siete años después. Segundo, porque la idea de un curso de verano poético en Montevideo me parece hermosa (insto a las autoridades competentes a bregar por ello). Tercero, porque lo inesperado del encuentro dialoga con la insistente preparación digamos individual (pero siempre en relación con otrxs) de las tres poetas para convertirse, cada una, en los íconos de la poesía de sus países y de Latinoamérica. Tanto Gabriela Mistral como Juana de Ibarbourou y Alfonsina Storni trabajaron incansablemente para hacerse un lugar en la literatura latinoamericana. A la reticencia del ámbito literario en general le respondieron con dedicación literaria, pero también con empeño social, es decir, con el fomento de relaciones que reconocieran su trabajo.

En el primer tomo de la extensa investigación que Elizabeth Horan realiza en Mistral una vida, la autora expone detalladamente la enorme voluntad que, desde su primer cargo como docente en un pueblo de Chile, la poeta mostró para relacionarse con políticos y escritores: «Al compilar y secuenciar las cartas que envió a múltiples destinatarios, surge con claridad el contorno de su plan, intrincado y estratégico. Su asombrosa ambición y su determinación quedan patentes en la sumatoria de las cartas». Decenas y centenares de cartas a colegas y funcionarios llenos de ideas y anécdotas sobre su vida crearon el mito de Gabriela Mistral, un mito escrito por ella misma. Storni, por su parte, desde que perdió un trabajo que tenía por la publicación de su primer libro La inquietud del rosal, no dejó de escribir y relacionarse con el mundo literario para sobrevivir en él. Juana de Ibarbourou fue ungida en 1920 como Juana de América por una seguidilla de escritores y políticos. De América, no ya de Ibarbourou, sino casada con el continente entero. Parece que hasta se le dio un anillo ese día (no tengo pruebas, pero la idea me fascina). Faltaba bastante para la publicación en 1944 de esa autobiografía llamada Chico Carlo, que marcaría a varias generaciones. Faltaba también para que a Mistral le dieran en 1949 el Premio Nobel, el primero latinoamericano y a una mujer, «varona fuerte» como la llamó Dora Isella Russell. A la que no le faltaba ya nada era a Storni. El último año de su vida, 1938, lo empezaba en Colonia como todos los años, junto a su hijo Alejandro. Solían quedarse en la casa de su amiga María Sofía Kusrrow, Fifi, pero como estaba ocupada con invitados, fueron a hospedarse al Hotel Real San Carlos. Alfonsina pasaba las tardes observando el paisaje, caminando por la alameda que unía el hotel y la playa, usaba unos pantalones de «pana de jardinero» y escribía. Estaba corrigiendo el poema «Barrancas del Plata en Colonia» que comienza con esos versos en los que intenta captar el sonido de los sapos durante las noches de verano: «Redoble en verde de tambor los sapos/ y altos los candelabros mortecinos/ de los cardos me escoltan con el agua/ que un sol esmerilado carga al hombro». Una de esas tardes de enero compartió caminata y charla con la profesora Elsa Tabernig, que también veraneaba en la zona y admiraba a Storni:

Debajo del sombrerito aparecía su carita redonda con la graciosa nariz rosada por los rayos del sol, y unos ojos rasgados fascinantes. ¿Qué los hacía tan fascinantes? Una extraordinaria vivacidad, es cierto, pero sobre todo, en los días luminosos, un color de esmeralda que nunca he vuelto a encontrar. Sólo el cielo nublado y la luz artificial lograban darles el color pizarra que la misma Alfonsina les adjudicaba

Eso escribe Tabernig en un texto que se llama «El último verano de Alfonsina Storni». Charlaban mucho las dos, interesadas en la poesía y hasta pensaron en hacer una traducción en conjunto de los poemas de Rilke. El 25 de enero, en una de las últimas charlas, Elsa le comentó que partiría a Montevideo para asistir a los cursos de verano organizados por la Dirección de Enseñanza del Ministerio de Educación de Uruguay en el Instituto Vázquez Acevedo, en los que participaría Gabriela Mistral. Alfonsina se mostró sorprendida por la noticia de que Gabriela Mistral estaba tan cerca y de esos cursos de los que no tenía noticias. Le pidió a Elsa que mandara saludos de su parte en cuanto la viera.

*

Mistral y Storni se habían conocido personalmente en julio de 1926, cuando después de una serie de llamados por teléfono la chilena tocó el timbre de la casa de Alfonsina:

cabello más hermoso no he visto, es extraño como lo fuera la luz de la luna a mediodía. Era dorado, y alguna dulzura rubia quedaba todavía en los gajos blancos. El ojo azul, la empinada nariz francesa y la piel rosada le dan alguna cosa infantil que desmiente la conversación sagaz y de mujer madura.

Elsa Tabernig captó el sentido de los saludos que le enviaba Alfonsina a Mistral y, al término de una conferencia sobre poesía chilena en Montevideo, mientras Gabriela Mistral se subía a un auto junto a Ibarbourou, se acercó y le dijo: «Le manda saludos Alfonsina Storni que está en Colonia». Mistral se detuvo (la imagino girando la mitad del cuerpo hacia su interlocutora) y le preguntó a Elsa si volvería a ver a Storni. Tabernig le respondió que ya no, que regresaba a Buenos Aires. Entonces Mistral le preguntó por el hotel en el que se quedaba Storni y, a su vez, Ibarbourou repitió como si el plan se encendiera: «En el Real de San Carlos, entonces, gracias».

Ahí se empezó a cocer lo inesperado: una cumbre que quedaría para siempre en la historia de la poesía, organizada por el Ministerio de Educación en el Instituto Vázquez Acevedo, sí, es verdad; pero generada por los lazos de cooperación, amistad, voluntad literaria y chismes de las tres poetas. Ellas mismas tejieron esos lazos: cartas, colaboraciones, invitaciones, artículos, saludos, todas esas formas que también toma lo literario para perdurar. Adulaciones más o menos genuinas, intercambio de pareceres, y un referente común: Delmira Agustini. En 1920, Ibarbourou había invitado a Storni a publicar una serie de conferencias sobre Delmira Agustini en el diario anarquista La noche, del que Juana era directora de la sección literaria. A su vez, la relación de Ibarbourou con Mistral, había comenzado casi al mismo tiempo, en 1919, cuando le envió la primera edición de Las lenguas de diamante a Punta Arenas, donde Mistral era directora del Liceo de Niñas. Mistral escribió sobre el libro, celebrándolo en un diario de la ciudad.

Así es que al día siguiente de los saludos mandados, un auto enviado por el ministerio recogió a Storni de su hotel en Colonia. Alfonsina tuvo solo un día para preparar la conferencia en la que debía responder a la pregunta que el entonces Ministro Eduardo V. Haedo les hizo a las tres: «¿Cómo escribe usted su poesía?».

A partir de esa pregunta, las tres poetas desplegaron sus reflexiones personales sobre el arte de escribir, que por más personales que sean tienen bastante en común: tretas del débil, palabras de alabanzas a sus compañeras y una forma diferente de vivir la poesía que la de sus contemporáneos, mayormente varones.

*

Mucha gente se reunió esa tarde (imagino calurosísima) en el patio del instituto. La apertura estuvo a cargo del profesor Eduardo Salterian Herrera, quien definió a Gabriela Mistral como «la gran fuerza espiritual que baja de la cordillera», a Juana de Ibarbourou como «la flor de poesía silvestre y pura como el aire matinal de la campiña uruguaya» y a Alfonsina Storni como «el corazón pagano estrujado en la poblada ciudad de la Pampa enorme». El orden en el que hablaron ellas se confunde en diferentes crónicas y estudios. Algunos afirman que la primera que habló fue Mistral, seguida de Ibarbourou y para cerrar Storni. Esta organización me resulta rara, ya que Alfonsina fue la última en ser invitada, e Ibarbourou como local tal vez debió haberse hecho cargo de la apertura. Aunque quizás ellas mismas eligieron el orden de acuerdo a algún criterio secreto que nunca conoceremos. Otras crónicas establecen que habló Ibarbourou, luego Storni y finalmente Mistral. Me gusta ese orden, sobre todo por el criterio en torno a cómo leer esas conferencias. También existen grabaciones de esas ponencias. Yo solo escuché la de Alfonsina, más o menos entera, en un archivo de audio del Archivo General de la Nación en Argentina. Hay otros audios en Uruguay pero no he tenido el gusto. Me gustaría demorarme en el encuentro con el registro de sus voces , tomarme mi tiempo para escuchar a Gabriela, encontrarme con la cadencia de Juana. Quisiera que la estela de ese verano se quedara conmigo… no me importa no saberlo todo, me interesa que siempre quede algo por descubrir.

Ahora, entonces, mi imaginación lectora establece que la primera en hablar fue Juana de Ibarbourou. Todo debo imaginarlo, todo salvo las palabras, reales y registradas, que le dedicó a sus compañeras:

A Gabriela, la grande, presente en los dos ofrecimientos anteriores aún sin haberla nombrado porque ella es América entera, porque todos nos sentimos conmovidos de ser sus compatriotas, porque ella realiza la unión del continente por el milagro de su corazón y de su genio [...] Un amable azar de última hora nos da, junto a la figura prócer de Gabriela, la presencia de Alfonsina Storni, que tanto brillo le ha sumado a la poesía argentina con su verso dúctil y amargo, con la valentía de su sonrisa lírica.

Es verdad que las palabras más grandilocuentes y celebratorias son para Mistral y que a Storni le queda un lugar más regional. Ibarbourou tal vez ya intuya la proyección de la chilena. La conferencia entera se llamó «Casi en pantuflas» como guiño oculto a su condición de anfitriona. En sus palabras, Ibarbourou intenta explicar que el verso se le aparece en una zona de milagro, sin ningún artificio o ritual para invocarlo. Cuenta la anécdota de una señora que una vez le preguntó si se soltaba el cabello para hacer versos, y ella respondió irónicamente que no, que «su moño no le impedía recibir el mensaje de los dioses».

Decir que mi torre de marfil es una amable habitación querida, en lo alto de mi casa, con dos grande ventanas abiertas a la vida, al mar [...] Confesar que no tengo una hora determinada para el movimiento lírico y que todas me resultan igualmente buenas si, mi vida muy llena de obligaciones me concede alguna, mejor si es nocturna, en el correr de las veinticuatro del cuadrante, posible es que defraude a muchos. [...] No sé cómo serán en otros la inspiración creadora del poema. Yo voy a decir, simplemente, como el verso llega a través de mí, desde su zona de milagro hasta mi realidad receptora y comunicante.

Alfonsina Storni definió su charla como una «Charlilla apurada» porque la preparó en tan solo un día. Es una autobiografía intelectual en la que cuenta cómo se hizo poeta. Recuerda el primer libro que escribió mientras trabajaba en una oficina en el centro de Buenos Aires. «Lo escribí para no morir», dice. Su conferencia se tituló «Entre un par de maletas a medio abrir y la manecilla del reloj». También es casi literal, ya que cuenta su hijo Alejandro que empezó a escribirla sobre una valija en el auto que el día anterior los buscó en Colonia. Alfonsina inició con unas palabras dedicadas a sus compañeras pero también a todas las poetas mujeres en general:

Mi presencia aquí quiere significar un homenaje a la uruguaya y a la chilena, a Gabriela y a Juana, y en ellas mi adhesión a la mujer escritora de América, mi fervor por su heroísmo cuya borra conozco y mi recuerdo inclinado para las mayores desaparecidas y las que, ausentes en esta tribuna, lo están por el valor magnífico de sus obras.

Además del relato de cómo se hizo poeta, el recuerdo de un libro robado a los seis años, el primer poema escrito a los doce y la publicación de su primer libro, la conferencia estuvo intervenida por varios poemas que había escrito recientemente: «Barrancas del Plata en Colonia», pero también «Río de la Plata en arena pálido» y «Flor en una mano». Alfonsina pensaba en el río, en lo que une y en lo que separa, y quizá en su propio final en ese río en que no encontró un lugar para morir, como sí en el mar del mismo nombre.

*

En mi fantasía, la tarde la cerró Mistral que, como siempre, se dirigió a las autoridades, hilvanó nombres, historia y cristianismo para mostrarse rebelde. Tituló la conferencia «Acto de obediencia a un ministro» y en los primeros párrafos, después de invocar el nombre de Delmira Agustini, dijo que sentía que las tres poetas eran «llamadas a juicio»:

Grandes curiosos que nos escucháis: las mujeres no escribimos solemnemente, como bufón que se ponía para el trance su chaqueta de mangas con encajes y se sentaba con la mayor solemnidad del mundo a su mesa de caoba. Los hombres, posiblemente sean tanto o más vanidosos que las mujeres. Yo escribo sobre mis rodillas, en una tablita con que viajo siempre, y la mesa escritorio nunca me sirvió para nada ni en Chile ni en París ni en Lisboa. Escribo de mañana o de noche y la tarde no me ha dado nunca inspiración, sin que yo entienda la causa de su esterilidad o de su mala gana respecto de mí. Creo no haber hecho jamás un verso en cuarto cerrado, ni en cuarto cuya ventana diese a un horrible muro de casa urbana. Siempre me afirmo en un pedazo de cielo, que Chile me dio azul y que Europa me da borroneado.

Mistral también señalaba que nunca se sabe dónde comienza un poema. Cuenta la historia de un jardinero al que una señora le pidió que le cortara una rosa y el jardinero le pidió que la cortara ella misma por donde creyera que empezaba: no será el tallo, ni las raíces, ni la tierra.

¿Comienza en el momento en que nos cae esa especie de puntada de la emoción, esa lanzada de la emoción? Porque cuando la lanzada nos trabaja, ya venía de tan tarde el hacerse carne tierna para la lanzada. Habría que remontar a todo lo que nos ha ido trabajando el corazón, para esa calidad de la carne que le damos a la cuchillada.

Y, apropiándome de estas últimas palabras: ¿cuándo comenzó esta historia? ¿Cuándo terminó? ¿Esa tarde, ese verano? No me atrevo a afirmarlo. En mí, empezó mucho antes de saber y leer sobre este encuentro, y no terminará con esta nota. Empezó en una inquietud que tiene el rosal y nosotras, en una lengua que no será de diamantes pero que sigue machacando en el lagar. Parece que, entre las tantas personas que fueron esa tarde a escuchar a las poetas, se encontraba una jovencísima Idea Vilariño, quien años después diría que la intervención que más le gustó fue la de Storni. Mi inquietud toma ahora otra forma obsesiva: de la búsqueda de esa entrevista de Vilariño, la que escribió estos versos que me ayudan a cerrar lo que permanece abierto:

Buscamos

cada noche

con esfuerzo

entre tierras pesadas y asfixiantes

ese liviano pájaro de luz

que arde y se nos escapa

en un gemido.

Productos Relacionados

También podría interesarte

Cartas escritas en un avión, cartas que aprehenden una temporalidad diferente en la que se materializa lo imposible. La artista británica Celia Paul (1959) ha sabido corresponderse en ausencia con su admirada Gwen Jhon (1876-1939). Según Gabriela, «ese cariño que traspasa el tiempo y la distancia y se suspende en las ideas es de las cosas más hermosas».

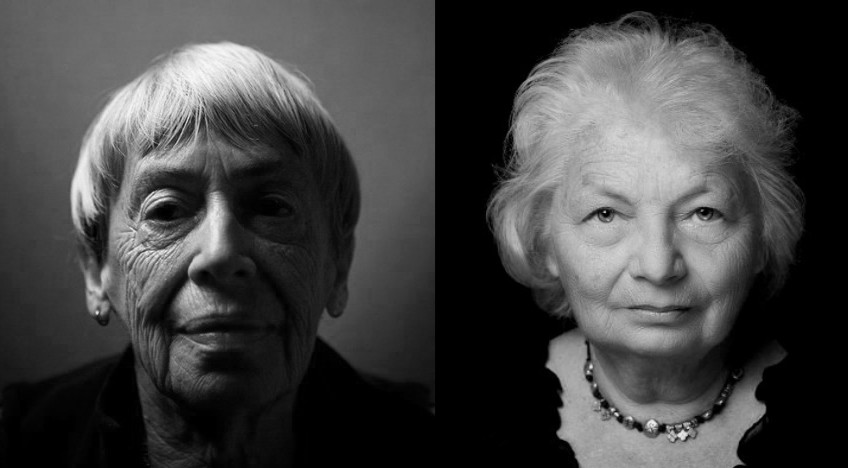

«¿Qué es lo que hace una lectura en una? ¿Qué es lo que provoca la admiración que se mezcla y confunde con el amor?»: un ensayo sobre las cartas entre la poeta argentina Diana Bellesi y la norteamericana Ursula K. Le Guin. Sobre conjuras poéticas y conexiones de desiertos y ríos distantes, pero en mundos allegados.

De cómo cierta carta en el archivo de Alejandra Pizarnik, alojado en una remota universidad del norte, remite a una poeta uruguaya muy especial, Orfila Bardesio. Además, vueltas por la Feria de Tristán Narvaja y casualidades que nunca son tales.

En este segundo ensayo, o no-carta, Gabriela Borrelli propone observar la correspondencia entre grandes escritoras: Virginia Woolf y Vita Sackville-Wes; Marguerite Yourcenar y Silvia Baron Supervielle. «Una vida puede ser narrada, puede ser leída, pero también puede ser poetizada. Leo en esta correspondencia la poesía debajo de una comunicación que no intenta nada más que existir a través del tiempo», escribe.

En el marco del Filba 2018 la escritora y comunicadora argentina, autora del libro Lecturas feministas, estará en Montevideo el 13 y 14 de octubre para dictar un taller sobre poesía queer y participar de una mesa donde literatura y feminismo serán protagonistas.

Mujeres agrupadas brillan con manojos de versos en la constelación Lesbiana, una silueta en el cielo prendida para celebrar el amor entre mujeres. Gabriela Borrelli traza las primeras estrellas de esta constelación poética y nos acerca a los textos de cinco mujeres que amaron a otras mujeres. Ilustra Aymará Mont.

(0)

(0)

(0)

(0)