ensayo

El 27 de enero de 1938 se encontraron Juana de Ibarborou, Gabriela Mistral y Alfonsina Storni en Montevideo, en lo que fue una cumbre ligada a afinidades que ya existían: «Ellas mismas tejieron esos lazos: cartas, colaboraciones, invitaciones, artículos, saludos, todas esas formas que también toma lo literario para perdurar. Adulaciones más o menos genuinas, intercambio de pareceres, y un referente común: Delmira Agustini».

¿Cómo se cruzan el género y la diversidad funcional? ¿Es la discapacidad una identidad política? En El cuerpo deseado. La conversación pendiente entre feminismo y anticapacitismo (Kaótica Libros, 2023), la española Andrea García-Santesmases Fernández ofrece una indagación en estas preguntas claves del #8M. Además, el libro tiene un prólogo de Bob Pop, que reproducimos.

El autor colombiano estará de visita en Uruguay para presentar su premiado libro Sumario de plantas oficiosas. Un ensayo sobre la memoria de la flora (Criatura Editora, 2023). Conversamos con Efrén Giraldo (1975) sobre la mirada hacia el reino vegetal, el ensayo en tanto exploración y la tradición con la que dialoga en su obra, que busca abordar: «el corazón del verdadero problema, que es cuál es el tipo de relación que queremos tener con las otras cosas que están vivas».

Para inaugurar marzo, una reseña de El feminismo (2024), de María Elena Walsh. Como indican Luisina Castelli Rodríguez y Guzmán Arnaud, quienes firman la nota, este libro «nos anima a volver sobre cuestiones que nos atraviesan no solo desde una reflexión conceptual sino desde las vivencias cotidianas: cómo construimos haceres feministas, desde qué éticas, inquietudes y debates, y cómo se relacionan con los escenarios sociales y los procesos históricos».

José recupera el libro Orsai: hombres que juegan fuera de lugar, de Juan José Quintans, un artefacto poético queer de los noventa. Ahí, advierte que «La estética marica se levanta desde el bastión histórico del homoerotismo macho: el fútbol. Al igual que en las guerras de la historia antigua, en el fútbol el amor por el compañero es una simbología de poder frente al rival».

Hoy murió David Lynch, quien además de ser un gran cineasta, incursionó en la música, las artes visuales y la actuación. Y en la escritura. Lo recordamos con una reseña de su magnífico libro Atrapa el pez dorado. Meditación, conciencia y creatividad (2022). Surge también una ligación con textos de Julia Cameron, Dani Umpi y Jeff Tweedy que da cuenta de distintas técnicas para la práctica artística, que, en Lynch, se relacionaba estrechamente con la meditación.

Cartas escritas en un avión, cartas que aprehenden una temporalidad diferente en la que se materializa lo imposible. La artista británica Celia Paul (1959) ha sabido corresponderse en ausencia con su admirada Gwen Jhon (1876-1939). Según Gabriela, «ese cariño que traspasa el tiempo y la distancia y se suspende en las ideas es de las cosas más hermosas».

María Teresa Andruetto comparte el recorrido de su formación como lectora en Una lectora de provincia (Ampersand, 2023), de la Colección Lectores. Porque más importante que escribir es leer, Andrés reflexiona: «Si luego se leerá para recordar lo leído, para volver sobre aquello que no se pudo descifrar, también se leerá para recordar de dónde venimos, qué caminos y qué desafíos hubo que sacar adelante».

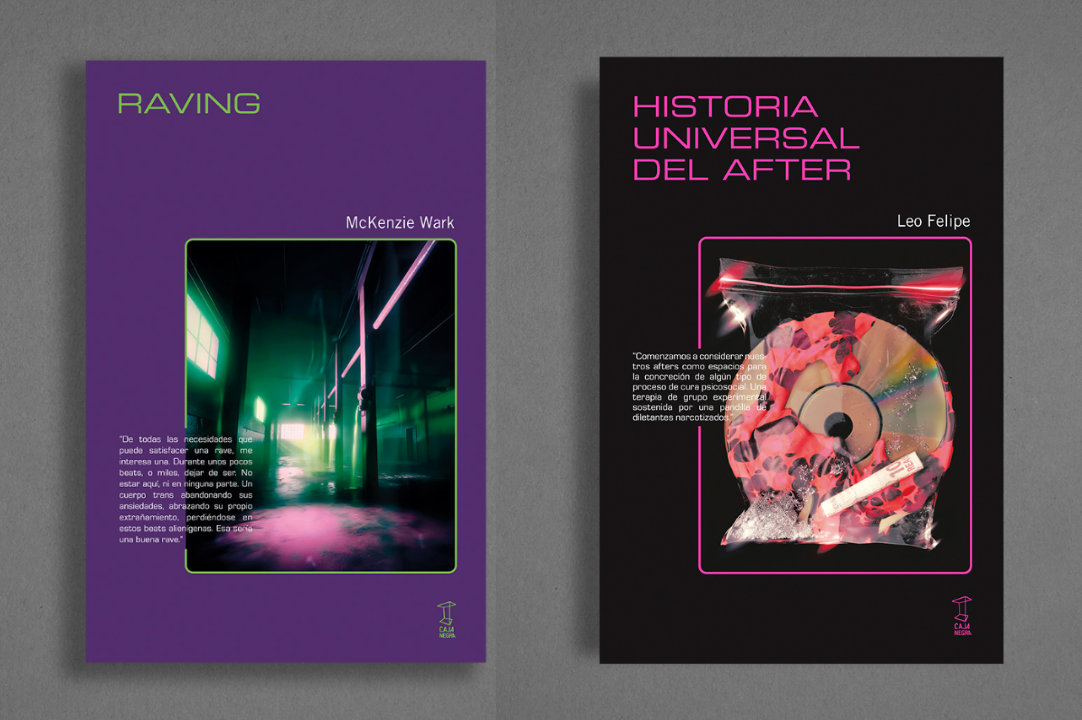

Espacio de fuga, de libertad, de comunidad y de experimentación: eso eso puede ser la noche y así lo evidencia la colección Efectos Colaterales, de Caja Negra. Un diálogo entre Raving, de la australiana McKenzie Wark (2023) e Historia universal del after (2022), del brasilero Leo Felipe. De esta forma, Rocío explora los conceptos que surgen de las autoetnografías de lo nocturno y los liga a la necesidad de abordar la reducción de daños.

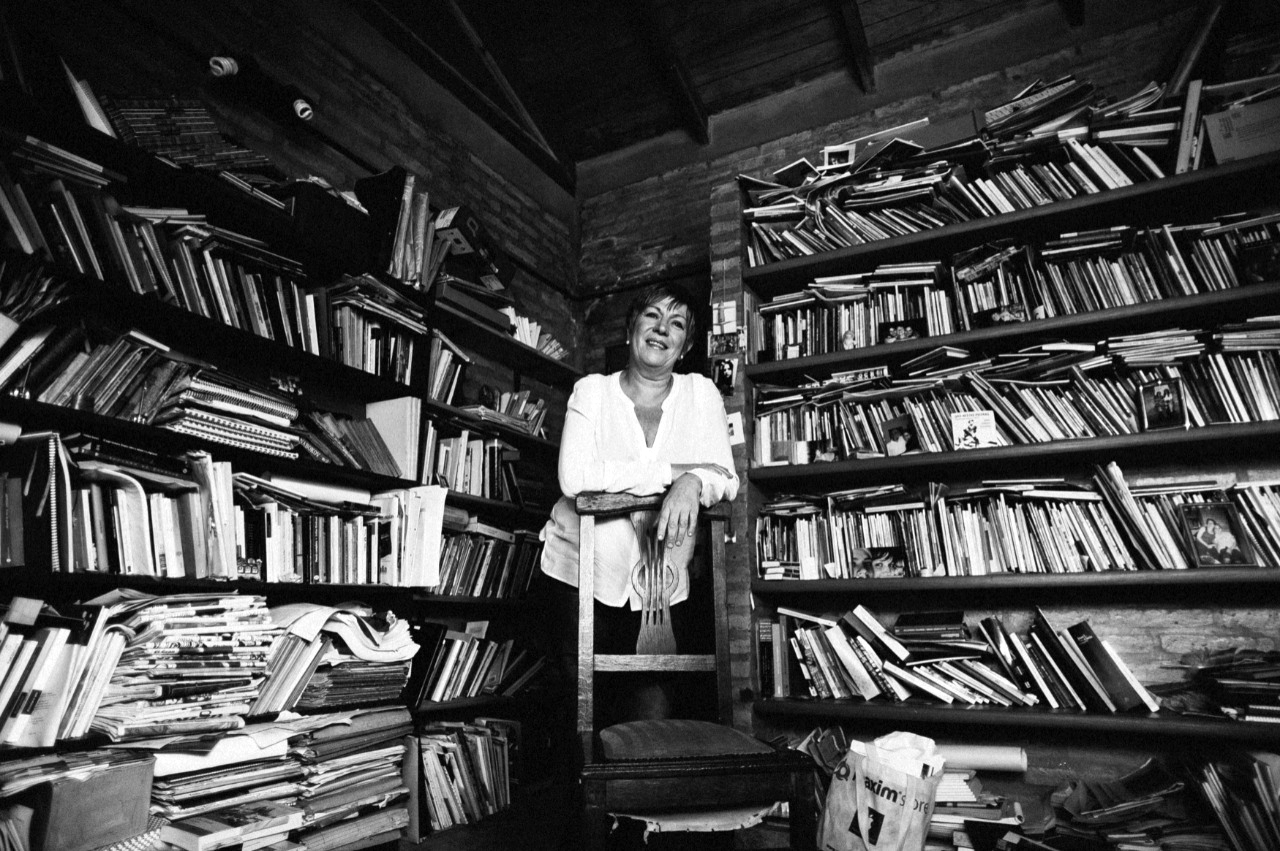

Sobre pilas de libros y el destino que es la biblioteca, Alejandra Kamiya evoca los libros de su vida. La escritora argentina, que estará este viernes en la VIII Noche de las Librerías en Escaramuza, reconoce la disparidad aparente de esos libros: «El lugar en donde se juntan soy yo. El lugar donde Maeve Brennan dialoga con Haroldo Conti soy yo. Yo dejando de ser apenas yo, sino parte de algo grande, una parte ínfima, casi nada pero parte».

«Formé, con los años, una colección de libros que nadie quiere. Por rotos, por inclasificables, por estúpidos, por específicos»: escribe Gabriela Escobar a propósito de los libros de su vida. Un ensayo en el que se derrumban las distinciones entre alta y baja literatura, al tiempo que se evidencia la familiaridad con el libro impreso en toda su magnitud.

«No queremos un sistema que atienda los padecimientos que él mismo genera, sino que debemos transformar al sistema para que no nos enferme»: con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la psicóloga Cecilia Baroni escribe un texto lúcido e imprescindible.

«¿Qué es lo que hace una lectura en una? ¿Qué es lo que provoca la admiración que se mezcla y confunde con el amor?»: un ensayo sobre las cartas entre la poeta argentina Diana Bellesi y la norteamericana Ursula K. Le Guin. Sobre conjuras poéticas y conexiones de desiertos y ríos distantes, pero en mundos allegados.

Porque alguien tenía que hacerlo, José se mete con un hit de los ochenta en el que afloraban violencias de todo tipo: «Aquella, la de Tito, la del depósito sucio, la de los mimos, ha muerto. Esta mujer que pareciera gozar sin culpa no es la hermana de la Coneja, es otra, es ella. Y eso pareciera imperdonable».

«Yo he perdido el tiempo literario de manera bestial», reconoce María Gainza ante nuestra propuesta de escribir sobre los libros de la vida. La autora argentina, que acaba de lanzar Un puñado de flechas (2024), una nueva colección de textos inclasificables y geniales, se da el gusto de escribir no sobre libros, sino sobre revistas, ese bagaje tan sugerente y propio de una época pasada. Y sobre enormes coffetable books.

(0)

(0)

(0)

(0)